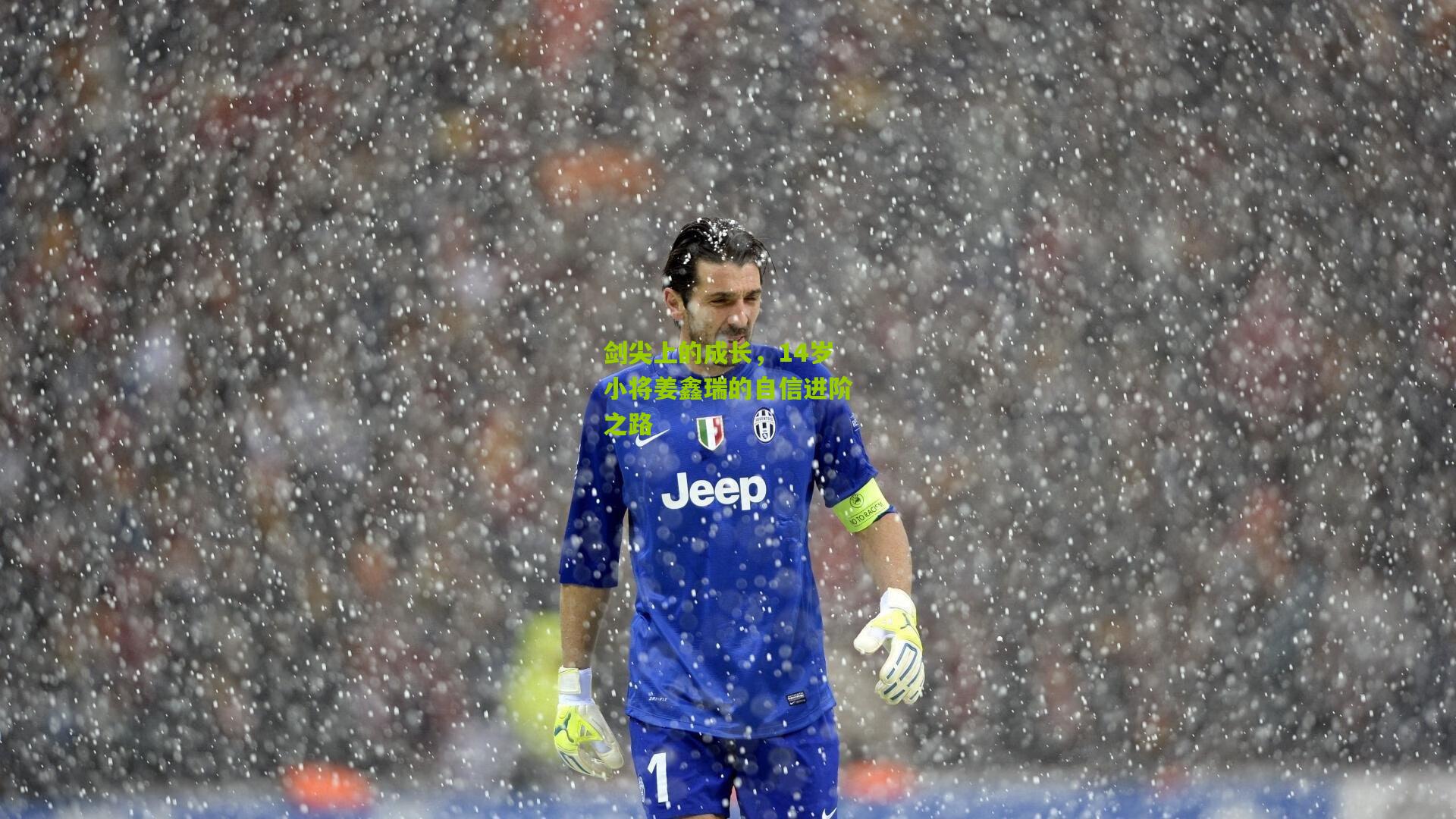

28圈_剑尖上的成长,14岁小将姜鑫瑞的自信进阶之路

2025年7月,全国青少年击剑锦标赛的28圈官网赛场上,一位身材修长的少年吸引了全场目光,面对比自己年长三岁的对手,他沉着地调整着面罩,眼神专注而坚定,比分交替上升至14平的关键时刻,只见他一个迅捷的弓步冲刺,剑尖精准命中对手的有效部位——裁判灯亮起,全场爆发出热烈掌声。

这位少年叫姜鑫瑞,刚满14岁,却已经在中国击剑界崭露头角。

"比赛让我更加自信,"赛后接受采访时,姜鑫瑞擦拭着额头的汗水,语气平静却充满力量:"站在剑道上,我明白了一个道理——场上只能靠自己。"

从羞涩男孩到赛场焦点

三年前,姜鑫瑞还是28圈下载个在体育课上躲在后面的羞涩男孩,一次偶然的机会,北京市东城区体校的击剑教练到学校选拔苗子,看中了这个反应敏捷、身材比例优异的孩子。

"刚开始练剑时,我连大声喊叫都不敢,"姜鑫瑞回忆道:"每次得分都需要喊出来,这对我来说比任何技术动作都难。"

训练馆里的日子并不轻松,每天放学后,当同学们回家休息或玩耍时,姜鑫瑞都要背着近十公斤的装备赶往训练馆,进行长达三小时的高强度训练,基本功练习枯燥而艰苦——成千上万次地重复弓步、冲刺、防守和反击动作。

"有无数次我想放弃,"他坦诚地说:"特别是当技术进步缓慢,或者输掉本该赢的比赛时。"

转折点出现在2023年的华北地区青少年击剑邀请赛,那是姜鑫瑞第一次参加正式比赛,首轮就被经验丰富的对手打了个5-0,中场休息时,教练没有讲解技术,而是问了他一个问题:"你是为谁而战?"

"那一刻我明白了,击剑是我自己的选择,胜负只能自己承担。"姜鑫瑞说,虽然那场比赛他最终还是输了,但后两局他打出了自己的风格,甚至一度让对手陷入困境。

独立与成长:剑道上的哲学

"场上只能靠自己"——这句话已成为姜鑫瑞的座右铭,在击剑这项被称为"物理象棋"的运动中,选手独自上场,没有任何队友可以依赖,所有决策和应对都必须在电光火石间独立完成。

姜鑫瑞的主管教练李建国解释说:"击剑不仅考验身体素质和技术水平,更是心理的较量,选手在场上是完全孤独的,这强迫他们培养独立思考能力和应变能力。"

这种独立性逐渐从剑道延伸到了姜鑫瑞的日常生活中,他的母亲注意到,曾经需要催促才能完成作业的儿子,现在能够自主安排训练和学习时间,甚至会在比赛后主动分析自己的得失。

"击剑让他学会了为自己负责,"姜鑫瑞的母亲说:"他现在更加自律,遇到问题首先想的是如何解决而不是向谁求助。"

心理学专家张教授分析道:"击剑这类个人项目能够显著提升青少年的自我效能感,通过克服训练和比赛中的挑战,孩子们会建立起‘我能行’的信念,这种信念会迁移到其他领域。"

技术与心智的双重磨砺

2024赛季,姜鑫瑞的技术突飞猛进,他的特点是对距离的精准把握和快速决策能力,这使他在花剑项目中表现出色。

"姜鑫瑞最难得的是他的比赛智慧,"国家队退役选手、现任评论员的王磊表示:"他懂得根据对手的特点调整战术,这不是教出来的,而是通过大量比赛积累出来的直觉。"

2025年上半年,姜鑫瑞参加了六项全国性青少年赛事,收获三金二银一铜的优异成绩,5月举行的国际青少年击剑邀请赛中,他更是一路击败来自韩国、日本和欧洲的选手,闯入半决赛,最终获得季军。

随着成绩提升,关注和压力也随之而来,社交媒体上出现了专门讨论他比赛的群组,体育媒体开始称他为"击剑小明星"。

"我喜欢被关注,但不会沉迷其中,"姜鑫瑞清醒地说:"每次上场,我还是那个需要靠自己赢得比赛的剑手,名气不会帮我得分。"

未来之路:梦想与平衡

尽管击剑训练占据大量时间,姜鑫瑞的文化课成绩依然保持在班级前列,他的班主任表示:"姜鑫瑞学会了高效利用时间,训练反而培养了他的专注力和时间管理能力。"

对于未来,姜鑫瑞有明确的目标:"短期目标是入选国家青年队,长远来看,希望有一天能站在奥运赛场上。"

但他也深知,击剑生涯充满变数,青少年时期表现出色的选手,最终能成为顶级成年选手的并不多见,伤病、发展瓶颈、竞争压力都可能让 promising 的前景蒙上阴影。

"无论未来如何,击剑教给我的东西已经足够珍贵,"姜鑫瑞说:"它让我明白,成功需要靠自己一点一滴去争取,没有捷径可走。"

中国击剑协会青少年发展部主任刘颖评价道:"我们欣喜地看到像姜鑫瑞这样的年轻选手不仅技术出色,更重要的是他们对体育精神的理解和人格的全面发展,这才是青少年体育的真正价值所在。"

夜幕降临,训练馆的灯还亮着,姜鑫瑞和教练一起回看今天的比赛录像,分析每一个得失分,窗外,城市的霓虹闪烁;窗内,一个少年正在剑道上书写他的成长故事。

那把长剑,不仅是一件体育器械,更已成为他认识自我、面对世界的媒介,每一次出击,都是向着更好的自己迈进;每一分收获,都源于那些无人看见的坚持。